Premiere: 21. Februar 2026, Schauspielhaus

Eine Schneise der Zerstörung zieht sich durch Moskau. Menschen werden verschleppt, gefoltert, hingerichtet, unsichtbar gemacht. Doch daneben geht all das weiter seinen Gang, was man gemeinhin das »normale Leben« nennt: Die Trams fahren, die Läden sind geöffnet, man geht ins Theater, macht Geschäfte, spinnt Intrigen. Im Zentrum des Geschehens steht ein unheimlicher Fremder – ein Deutscher? Pole? Engländer? – dem eine Entourage skurriler Gestalten folgt. Wer ist Woland wirklich, der sich »Professor für schwarze Magie« oder einfach nur bescheiden »Berater« nennt? Ist das Böse, das von ihm auszugehen scheint, wirklich sein eigenes Werk? Oder verleiht er nur der diffusen Gewalt, die er überall vorfindet, eine jeweils überraschend neue, scharfe und brutale Form? Repression, die sich zur neuen Normalität erklärt, verbreitet nicht nur Schrecken, sondern auch eine unfreiwillige, makabre Komik: Die neue Welt ist eine Farce, wenngleich eine blutige.

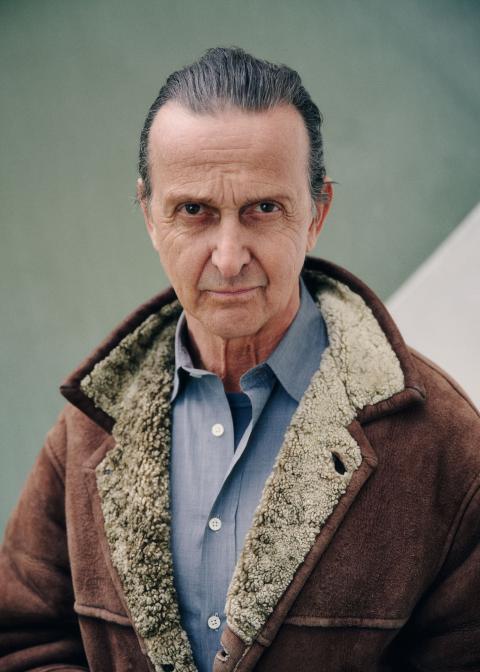

Der russische Exilregisseur Timofej Kuljabin zeichnet in seiner Adaption von Bulgakows Weltroman das Bild einer korrupten Gesellschaft, in der die Unberechenbarkeit allgegenwärtiger Gewalt zum System geworden ist. Aus der Perspektive einer forensischen Rekonstruktion legt er die Mechanismen heutiger totalitärer Herrschaft frei.

Regie Timofej Kuljabin Bühne Oleg Golovko Kostüme Vlada Pomirkovannaya Musik Timofey Pastukhov Dramaturgie Olga Fedyanina, Alexander Leiffheidt

zur Schauspiel Frankfurt Webseite

Matthias

Matthias Isaak

Isaak Anabel

Anabel Arash

Arash Katharina

Katharina Melanie

Melanie Anna

Anna André

André Sarah

Sarah Sebastian

Sebastian Lotte

Lotte Wolfram

Wolfram